A sedici anni entra come operaio alla Breda e subito si avvicina all’organizzazione giovanile clandestina del Partito Comunista, dopo il 25 luglio ’43 attivo nel volantinaggio e nelle scritte sui muri, contro il fascismo e la guerra.

Le incursioni aeree sono un incubo e gli operai hanno il permesso di rifugiarsi nei campi. Ma nel marzo ‘44 la direzione espone il divieto di uscire e l’ordine, controfirmato dal comando tedesco, di recarsi invece nei rifugi appositamente costruiti all’interno della fabbrica. Un gruppo di operai si oppone, per motivi di sicurezza ma anche per una presa di posizione politica. Al successivo allarme, Franco abbandona il posto di lavoro e corre ad aprire le porte per far uscire i compagni. Bloccato dalle guardie e consegnato ai tedeschi, viene tradotto in Questura, malmenato e interrogato su chi siano gli istigatori del gesto.

campi. Ma nel marzo ‘44 la direzione espone il divieto di uscire e l’ordine, controfirmato dal comando tedesco, di recarsi invece nei rifugi appositamente costruiti all’interno della fabbrica. Un gruppo di operai si oppone, per motivi di sicurezza ma anche per una presa di posizione politica. Al successivo allarme, Franco abbandona il posto di lavoro e corre ad aprire le porte per far uscire i compagni. Bloccato dalle guardie e consegnato ai tedeschi, viene tradotto in Questura, malmenato e interrogato su chi siano gli istigatori del gesto.

La sua difesa è semplice: aveva paura di fare la fine del topo. Allora lo mettono di fronte all’alternativa: andare a lavorare in Germania o arruolarsi nell’esercito di Salò, facendo parte della polizia ferroviaria. Due militi lo scortano a Milano, al comando della stazione di Porta Romana. Dopo un mese, terminato il turno di  notte presso lo scalo ferroviario, sale sul primo treno per Brescia e prende contatto col movimento clandestino: gli dicono di trovarsi alle 6.30 all’angolo di Via S.Faustino e Via Leonardo da Vinci con un ramoscello verde da esibire a chi ne ha uno simile. Uno scambio di occhiate e sale sul tram per Gardone Val Trompia, senza mai perdere di vista la guida. Osserva altri giovani col ramoscello e incontra altri sguardi di intesa. Mescolati agli operai delle fabbriche, raggiungono Inzino, per prendere poi la strada del monte Guglielmo. Solo allora Franco si rende conto che sono una trentina, quasi tutti, come lui, della classe 1926.

notte presso lo scalo ferroviario, sale sul primo treno per Brescia e prende contatto col movimento clandestino: gli dicono di trovarsi alle 6.30 all’angolo di Via S.Faustino e Via Leonardo da Vinci con un ramoscello verde da esibire a chi ne ha uno simile. Uno scambio di occhiate e sale sul tram per Gardone Val Trompia, senza mai perdere di vista la guida. Osserva altri giovani col ramoscello e incontra altri sguardi di intesa. Mescolati agli operai delle fabbriche, raggiungono Inzino, per prendere poi la strada del monte Guglielmo. Solo allora Franco si rende conto che sono una trentina, quasi tutti, come lui, della classe 1926.

Verso metà giugno il gruppo parte per raggiungere le zone della guerriglia, ma una retata lo sorprende. Franco (che ora si chiama Cecco) si butta ruzzoloni per il pendio, procedendo a zig zag per evitare le raffiche di mitra. Nel bosco salta dentro un torrente e si nasconde in una grotta, con l’acqua alle ginocchia. Scopre che lì si è rifugiato un altro compagno, Carlo Grossi, un milanese chiamato Balilla. Solo quando gli spari cessano e intuisce che tutto è finito, si concede qualche lacrima. È gelato, fatica a muovere le gambe, le caviglie indolenzite per il salto: si accorge solo allora della ferita alla mano destra, per una pallottola presa di striscio durante la precipitosa discesa dal pendio.

procedendo a zig zag per evitare le raffiche di mitra. Nel bosco salta dentro un torrente e si nasconde in una grotta, con l’acqua alle ginocchia. Scopre che lì si è rifugiato un altro compagno, Carlo Grossi, un milanese chiamato Balilla. Solo quando gli spari cessano e intuisce che tutto è finito, si concede qualche lacrima. È gelato, fatica a muovere le gambe, le caviglie indolenzite per il salto: si accorge solo allora della ferita alla mano destra, per una pallottola presa di striscio durante la precipitosa discesa dal pendio.

Lui e Balilla rimangono nella grotta circa tre ore, finché Cecco decide di uscire allo scoperto. Reggendosi a un bastone, scende a valle: scorge una cascina, si avvicina di nascosto, dall’interno provengono delle voci, sono dei montanari e alcuni partigiani del suo gruppo. Torna indietro a chiamare Balilla. In cascina gli danno da asciugarsi, gli  fasciano le caviglie. Lui disinfetta la mano con la propria urina. Cecco e gli altri trascorrono la notte in un campo di granoturco e all’alba si dirigono verso Provezze. Ospitato da Mario Franchini, Cecco ci rimane il tempo di rimettersi e tornare sul Guglielmo, dove la 122a brigata Garibaldi si va sempre più ingrossando (sono arrivati Speziale, Guitti, Gheda e altri) e dove si prepara, nell’ottobre 1944, l’operazione “Giandosa”, l’attacco a una fabbrica d’armi di Gardone Valtrompia.

fasciano le caviglie. Lui disinfetta la mano con la propria urina. Cecco e gli altri trascorrono la notte in un campo di granoturco e all’alba si dirigono verso Provezze. Ospitato da Mario Franchini, Cecco ci rimane il tempo di rimettersi e tornare sul Guglielmo, dove la 122a brigata Garibaldi si va sempre più ingrossando (sono arrivati Speziale, Guitti, Gheda e altri) e dove si prepara, nell’ottobre 1944, l’operazione “Giandosa”, l’attacco a una fabbrica d’armi di Gardone Valtrompia.

Nel tragitto una suola si stacca dallo scarpone di Cecco, denudandogli la pianta del piede. Per poter continuare, lo avvolge con un sacco di iuta. Devono raggiungere la cascina presso Gardone, dove li aspetta il comandante Verginella: dopo avere fatto un sopralluogo e studiato nei minimi dettagli l’azione, assegna a ciascuno il proprio compito.

La sera stessa, alcuni fanno irruzione in fabbrica, altri controllano da fuori, per proteggere l’eventuale ritirata. Cecco intima agli operai di mantenere la calma e di continuare il lavoro, tenendo i motori accesi per non insospettire il direttore, che abita al piano superiore. Quando i partigiani se ne vanno, Cecco è tra gli ultimi a scavalcare la rete metallica: ma la iuta che avvolge lo scarpone non fa presa e scivola continuamente. Quando finalmente riesce ad oltrepassare l’ostacolo, rimane infilzato con la mano sinistra nel filo spinato, provocandosi un profondo squarcio. Reprime l’urlo di dolore.

nel filo spinato, provocandosi un profondo squarcio. Reprime l’urlo di dolore.

I partigiani camminano tutta la notte per tornare al comando di Vezzale: hanno recuperato circa ottanta mitra, oltre alle munizioni, ma per Cecco il ritorno è un inferno. La mano ferita e il piede senza calzatura gli fanno un male atroce. Nei giorni successivi le sue condizioni si aggravano: la mano e il braccio sono tutti gonfi, ha la febbre alta e delira. Il comandante Speziale lo fa accompagnare a Marmentino e lo affida a una staffetta, Rosa Borghetti, e ad altre donne, che lo curano con le erbe e tanta premura. Il dito migliorerà, ma dopo la guerra gli verrà amputato.

Verso la fine di novembre Cecco torna a casa: glielo ordina il comandante Verginella,  assicurandogli che gli farà recapitare i documenti e le indicazioni su dove recarsi quando fosse guarito. Passano i giorni, silenzio soffocante, sconforto suo e dei familiari, perché la situazione è pericolosa. Soprattutto quando si presentano i militi: è ricercato come disertore. Suo padre finge di non sapere dove sia. Quando si ripresentano, con un tono ancora più minaccioso, e invitano suo padre a seguirli, Cecco esce dal nascondiglio e si consegna.

assicurandogli che gli farà recapitare i documenti e le indicazioni su dove recarsi quando fosse guarito. Passano i giorni, silenzio soffocante, sconforto suo e dei familiari, perché la situazione è pericolosa. Soprattutto quando si presentano i militi: è ricercato come disertore. Suo padre finge di non sapere dove sia. Quando si ripresentano, con un tono ancora più minaccioso, e invitano suo padre a seguirli, Cecco esce dal nascondiglio e si consegna.

Sottoposto a un primo interrogatorio, sostiene di avere prestato servizio per i tedeschi a Suzzara, suo paese natale, in lavori di manovalanza lungo il Po. La sera del 13 dicembre viene incarcerato a Canton Mombello, dove subisce altri interrogatori e maltrattamenti. Verso la fine di gennaio lui e altri detenuti sono scortati fino a Vercelli, quindi trasferiti in una caserma degli alpini a Cuneo: un viaggio interminabile e penoso, per lo più a piedi e a testa bassa. Le finestre della caserma sono sbarrate da grate di ferro e chiuse da listelli di legno. Alcuni riescono a sollevare le assicelle e mettersi in contatto con le donne addette alla pulizia. Grazie a loro, in pochi giorni, viene organizzata un’evasione notturna di massa: raggiungono Borgo San

quindi trasferiti in una caserma degli alpini a Cuneo: un viaggio interminabile e penoso, per lo più a piedi e a testa bassa. Le finestre della caserma sono sbarrate da grate di ferro e chiuse da listelli di legno. Alcuni riescono a sollevare le assicelle e mettersi in contatto con le donne addette alla pulizia. Grazie a loro, in pochi giorni, viene organizzata un’evasione notturna di massa: raggiungono Borgo San  Dalmazzo e si aggregano alla XXI Brigata Giustizia e Libertà: Cecco partecipa ad alcune azioni e alla liberazione di Cuneo.

Dalmazzo e si aggregano alla XXI Brigata Giustizia e Libertà: Cecco partecipa ad alcune azioni e alla liberazione di Cuneo.

A guerra finita, gamba in spalla, prende la strada del rientro. Solo nel momento in cui può riabbracciare tutti i suoi si sente veramente libero e realizza che è davvero finita.

Nel primo dopoguerra verrà inquadrato nella polizia partigiana, ma ne verrà congedato quando Mario Scelba reintegrerà il personale precedente.

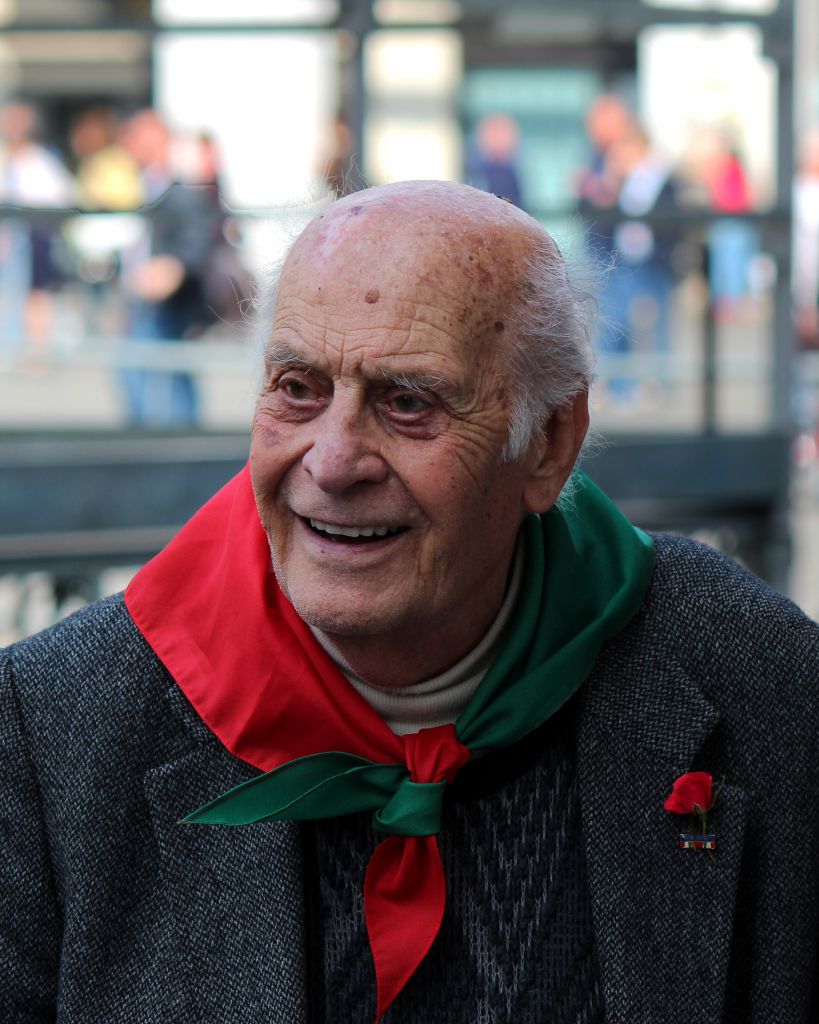

Bruna Franceschini